【2026/2/1更新】

私立医学部受験終了に伴い、若干名の受け入れを再開します!

物理2名、化学2名の募集を再開しております。(2026/2/1更新)

3月より入会を検討されている方はお早めに体験授業をお申込みください。

※初回の授業は2月下旬以降の開始になります。それ以前の開始についてはご相談ください。

※曜日・時間帯の指定はできませんのでご了承ください。

多くの受験生が陥りやすい物理・化学の間違った勉強法

物理・化学の正しい勉強法

学校の物理・化学の学習進度は、同じ理系教科であっても1年前倒しで終える数学とは違い、受験対応していない学校が一般的です。高校3年生の秋頃に受験範囲を終えるため、そこから生徒が合格レベルに達するための時間が残されていません。進度が遅い物理・化学は、定期テストで点数が取れているから安心、というわけにはいかないのです。先取り学習によって、学校の進度に合わせることなく、先に受験範囲を終わらせなければなりません。特に現役生は英語・数学の対策に気を取られ、理科が間に合わないということがよくあります。 難関大の物理・化学は、高校1・2年生のうちから早めの対策が必要です。3年時の予備校の夏期講習からの対策では、手遅れです。

「参考書の重要語句を覚えたけど解けない」「問題集を3周解いたけど点数が上がらない」。

中学理科で通用していたことが、物理・化学では全く歯が立たなくなるということがあります。

社会科目のような暗記勉強から、いち早く脱却し、数学的要素が強い物理・化学の独特の勉強に慣れ、学習法を確立する必要があります。

受験学年になってから、苦手意識を残したまま学習法を模索するのでは、受験に間に合わなくなってしまいます。

医学部受験で成功する条件は、物理・化学で高得点が取れていること。

それゆえ、苦手意識がある時点で、合格の入り口にも立っていません。

医学部入試の得点モデルの典型例は、相対的に点数の取りやすい物理・化学では差がつかず、知識量に比例する英語は学習時間を割いたため点数を稼ぐことが可能、数学は当日の相性次第、というものです。

したがって、しのぎを削る医学部受験では、物理・化学で点数を落とすことは致命的です。

アテナイが物理・化学の偏差値を10以上アップする2つの強み

「本質理解の追求型」指導で、表面的な理解で終わらせません。物理・化学が苦手な生徒でも、二次試験に対応できるレベルに達することができます。

1

「本質理解の追求型」指導で、表面的な理解で終わらせません。

物理・化学が苦手な生徒でも、二次試験に対応できるレベルに達することができます。

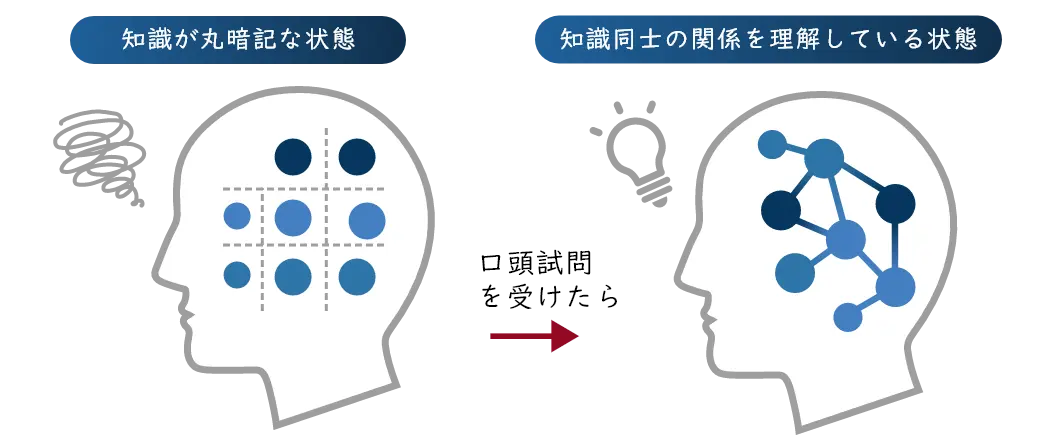

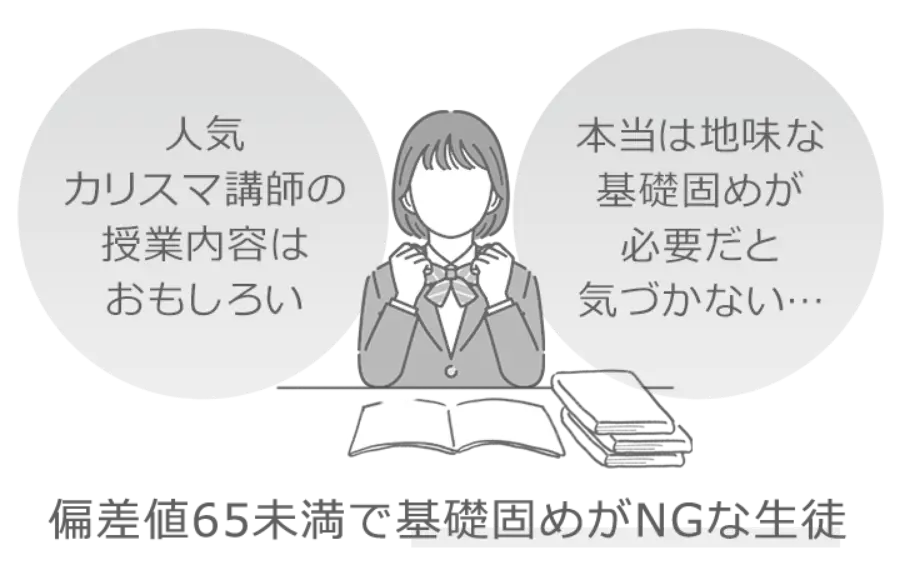

まずは定義・基礎法則を人に説明できるレベルになるまで徹底的に理解していただきます。「この定義があるから、計算がこうなる」というように、それまで丸暗記していた公式に対する必然性を感じ、理解が伴うことで、使える知識に昇華します。 偏差値が50台の場合、基礎がネックになっていることが多いため、偏差値60を超えるまでは、基礎・基本を徹底する方が、結果的に早く成績が向上します。

Tier.1で思考の土台ができていると、考えて解くことが体感できます。これまで解説を見て丸暗記し、2周目からでなければ解けていなかった問題でも、初見の時点で一つ一つ手がかりを見つけることができ、正解にたどり着けるようになります。

医学部・難関国公立の入試

高いレベルに達するために知っておいた方が良い知識を扱います。教科書で扱われていませんが、上位大学の受験で頻繁に出題されるテーマは難関大合格の分かれ目になります。合格点に必要な問題を正しく選ぶことができ、解く必要がない問題を見極める技術を磨くことで、本番でしっかり合格点がとれるよう、最後の仕上げをいたします。

医学部上位・東大、京大、早慶の入試

2

暗記で解くのではなく、思考力を高めて解く授業と口頭試問で、誤魔化しの利かない本質的な理解を促します。

生徒の返答はたいていの場合、0点の回答ではありません。一部が正しくて一部が間違っているということが多いです。

初めは30点の返答でも、不足している知識が何か気づくように、追加質問をすることで、自律的に60点、80点になっていき、最終的に100点の解答にたどり着きます。

ボトルネックはどこか。全体のうち、どの部分に思考の誤りがあるのか。口頭試問によりあぶり出します。

正しい部分は認められ、誤っている部分のみに焦点の当たる指導は効率的で、自力で正解まで辿り着くプロセスが、結果的に、知識の深い理解につながり、深く記憶に刻み込まれることになります。

また、論点を整理する癖がつき、最低限の知識で難問を解ける学力につながるのです。

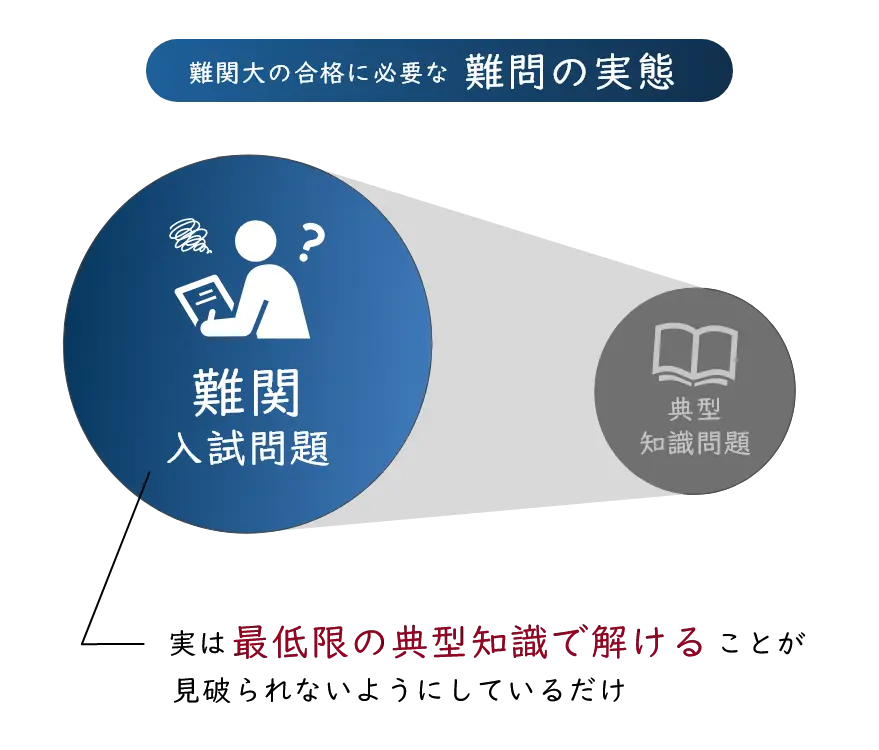

物理化学の入試問題のほとんどは、「どのように工夫して典型問題をそうと見せないようにしているか」で作られているのです。

こんな人におすすめです

・進学校で物理・化学のみ成績が伸び悩んでいる方

・物理・化学を一から勉強し直したい方

・出題範囲の問題を全て解いているのに、赤点を取ってしまう方

・問題集を3周やっているが、初見の問題が解けない方

・学習方法に問題があると自覚している方

1

物理・化学は「問題演習」だけで解けるようになりません。

「参考書」を読まずに、「問題演習」だけで得点ができたのが高校受験レベル。

しかし、物理と化学はその科目の特性上、問題演習だけを続けていても、基礎の理解がないと、学力が上がらないという問題にぶつかります。

それゆえ、「基本の理解」から始める習慣がない生徒に対して、公式・原則・背景をきちんと理解するまで追求する指導をして、習慣の改善を図ります。そうして、ようやく苦手を克服し、物理・化学を得点源にしていくことができるのです。

2

「問題集を3周して解法パターンを暗記すればできるようになるはず」という誤解が非常に多いのが物理・化学の特徴です。

物理・化学の基礎理解の次のステップとして「なぞなぞ型」で、問題演習の訓練をする必要があります。

「なぞなぞ型」とは、すぐに解答が思いつかなくてもなぞなぞと同じように、考え続けることです。問題を見たときに答えがすぐには分からないのが、通常です。しかし、苦手な生徒に限って、解ける問題はパッと見ただけで解けるものだと思い込んでいます。

必要な知識がないから解けない問題は、約2割程度です。一部の知識が欠けていて解けなかったとしても、持っている知識でギリギリまで解答を追求し、答えまでにじりよっていくような粘り強い取り組み方が必要。そこまで試行錯誤してこそ、残りの足りなかった一部の知識を得た時の喜びは大きくなり、本当に使える知識として吸収されるのです。

すなわち、パッと問題を見ただけで、すぐに解答が思い浮かばなかったら諦めるのは、「なぞなぞの問題ですぐに答えが分からないからすぐに諦めた」と同じくらいおかしな話なのです。

正解に必要な知識は最低限で構いませんが、さまざまな問われ方に備えて、「なぞなぞ型」で考え抜く訓練が必要です。基本を軽視せず、知識を使いこなせるまで習熟することが欠かせません。

3

数学と英語は塾でバッチリ対策しつつも、物理・化学は手を抜きがちです。

実際に物理・化学対策で過去の生徒からよく言われてきたのが次のせりふ。

「一旦、Web学習で何とかします」

「一旦、YouTubeで学びます」

「一旦、有名予備校の人気の映像授業で対策します」

これらの「有名どころのサービスを使えば大丈夫」という安易な発想が横行しています。しかし、これでは必要な思考力が鍛えられません。

そして、難関大を目指すには既に手遅れになった頃に気がつき、個別指導に駆け込む受験生が非常に多いのが現実です。

特に受験直前期に伸び悩みが発覚しても、暗記科目に注力する時期に入っているため、物理・化学対策で失敗すると、受験戦略上の取り戻せないミスとなってしまうのです。

高校受験の時の記憶で、物理・化学が社会のように成績を伸ばしやすいイメージがあると命取りです。難関大対策では、数学のように思考力が必要な科目と捉える必要があります。

大手予備校の映像授業だけでは、苦手から脱却できないのが現実です。映像授業と成果の分かりやすいテストで、効果があるように見せますが、実際の模試では成績が伸びていないケースが多々見られます。

大手予備校の映像授業の限られた時間で扱う問題数では、どうしても限りがあります。

そもそも、いきなり複合的な典型問題を扱ったとしても、事前に経験しておくべき基礎が固まっていなければ、効果がありません。

体操で例えるなら、「バク転」を突然やらせるようなもので、事前の練習が足りないとできません。

手首や腕の回し方を一つずつ練習して、初めて複合的な動きであるバク転ができるようになります。基本を無意識に行えるようにすることが、後々効いてくるのは理系科目の勉強でも同じなのです。

物理・化学における「口頭試問型」授業の3つのメリット

01

口頭試問とは、表面的な理解で終わらせないために、一問一答で生徒の本質的な理解を追求する指導スタイル。

基礎(公式・原則・背景)の理解、徹底だけでなく、難易度の高い問題に対しても深く理解するためにも有効な手段なのです。

02

英語などの文系科目は、「知識量」に比例して成績が伸びる側面がありますが、物理・化学は「思考力」を鍛える必要があり、このバランスが分かっていないために伸び悩む生徒が多いのです。

知識だけで対応しようとするのも難しく、数学のように思考力だけで対応するのも不可能なのが物理・化学の難しさです。

特に難関大の物理・化学は「暗記」で解くのではなく、「思考力」を高めて解く必要があります。

独学では身に付かない思考力を「口頭試問」で高めます。

03

多くの場合、難関大攻略に不足しているのは知識ではなく、思考力です。思考力なしでは解けない問題を使って、大学側が合格者をフィルタリングしているのです。

「考えたつもり」「考える作業が面倒で避ける」を防ぎ、 本当に理解するまで考え抜く訓練をできるのがアテナイの強みです。

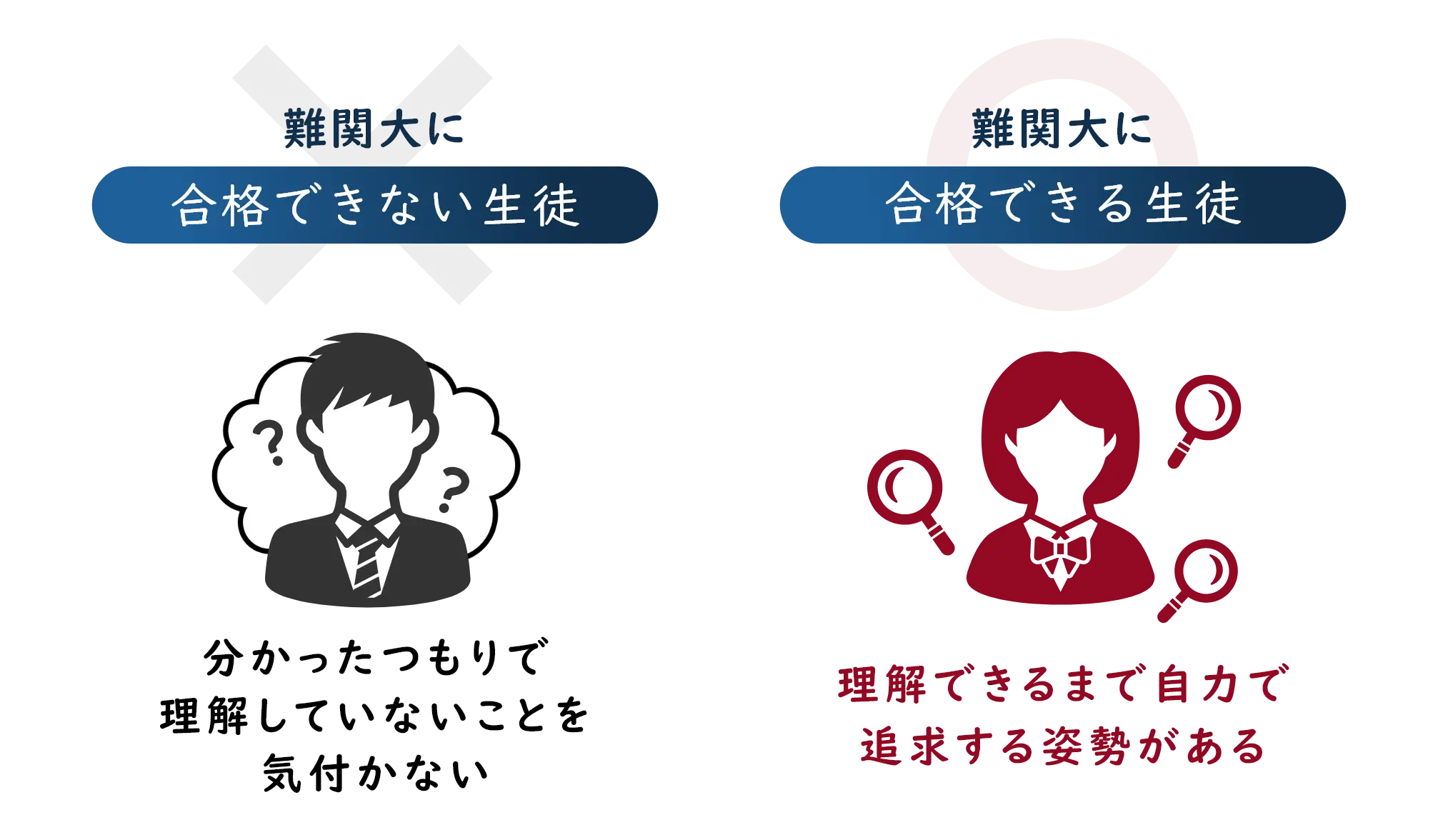

難関大に合格する生徒は「考えたつもり」で済ますような甘い学習方法をとっていません。

「考えたつもり」をなくし、学習法の水準を高めることで、 難関大が求める本物の学力が手に入ります。

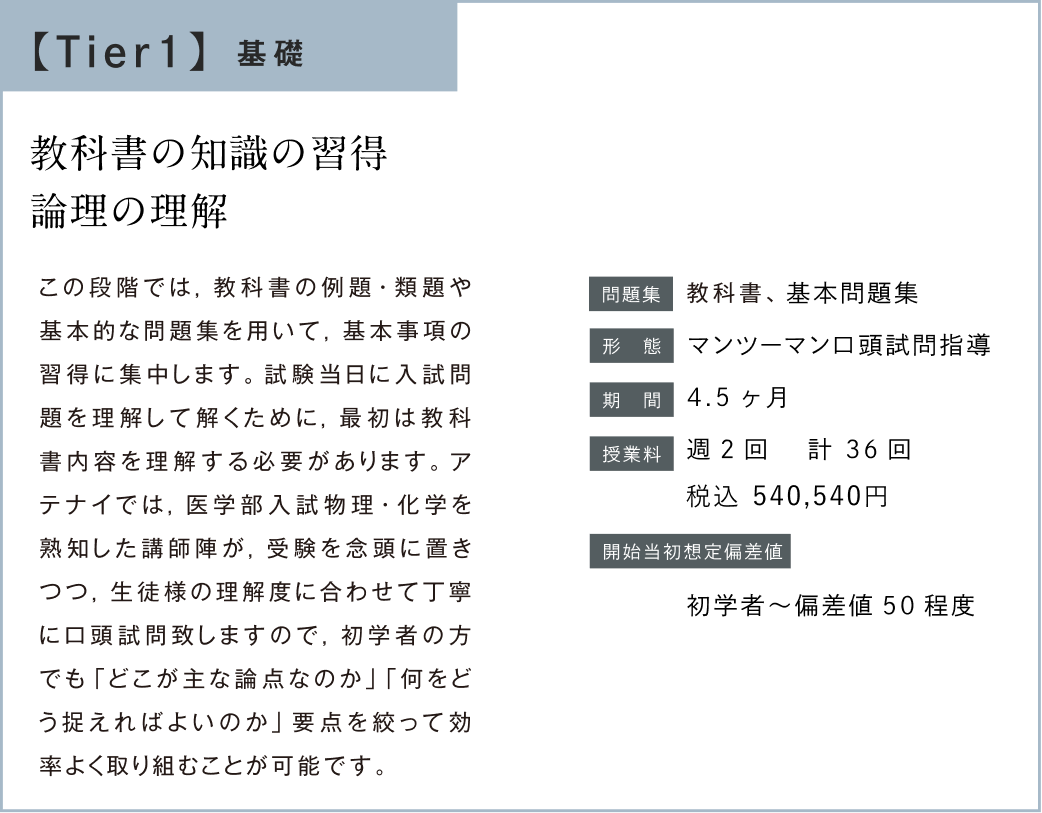

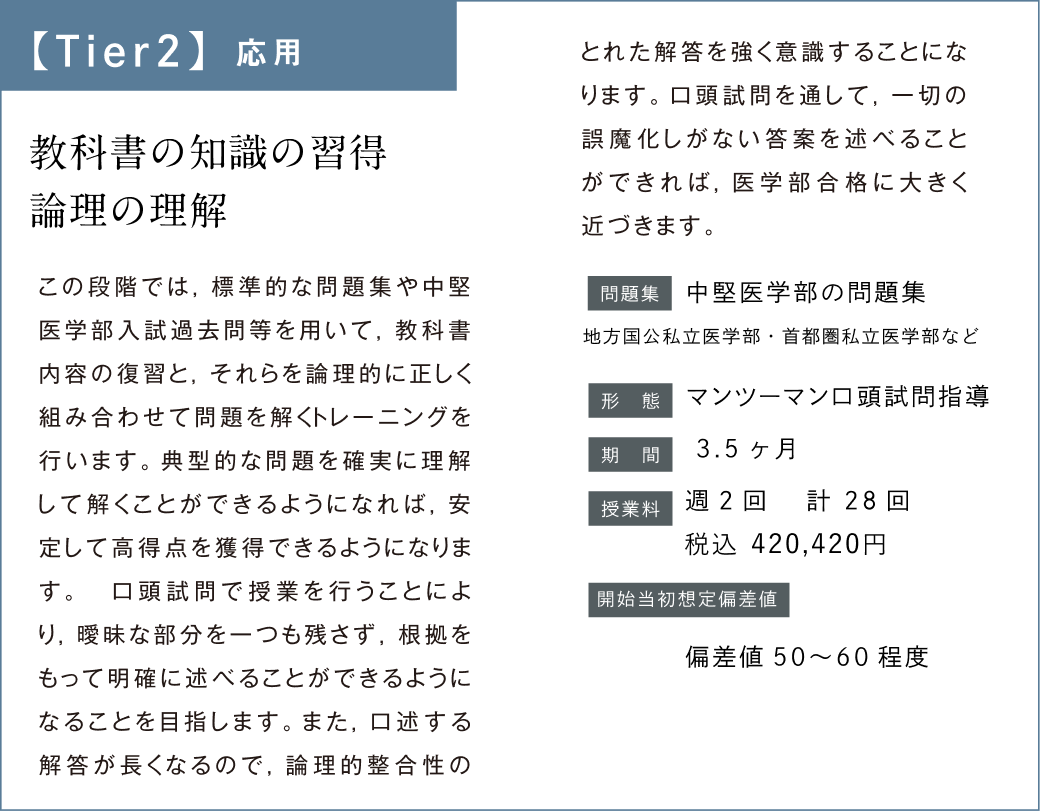

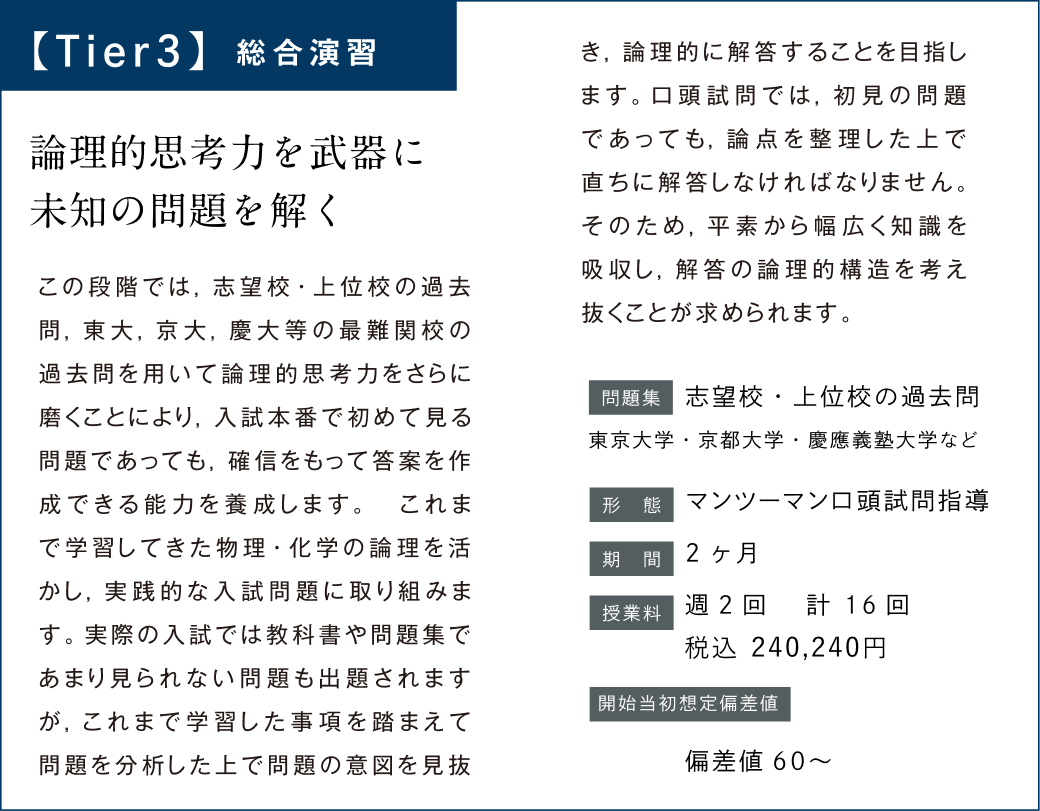

基礎・基本を徹底し、2次試験に対応できる学力を養成する独自カリキュラムで、入塾時の学力と志望校に応じてTier.1〜3の段階別に指導いたします。

口頭試問による学習を続け、解法・公式の本質的な理解を促し

ライバルに負けない思考力を身に付け逆転合格へと導きます

口頭試問のメリットを3分で解説した動画はこちら

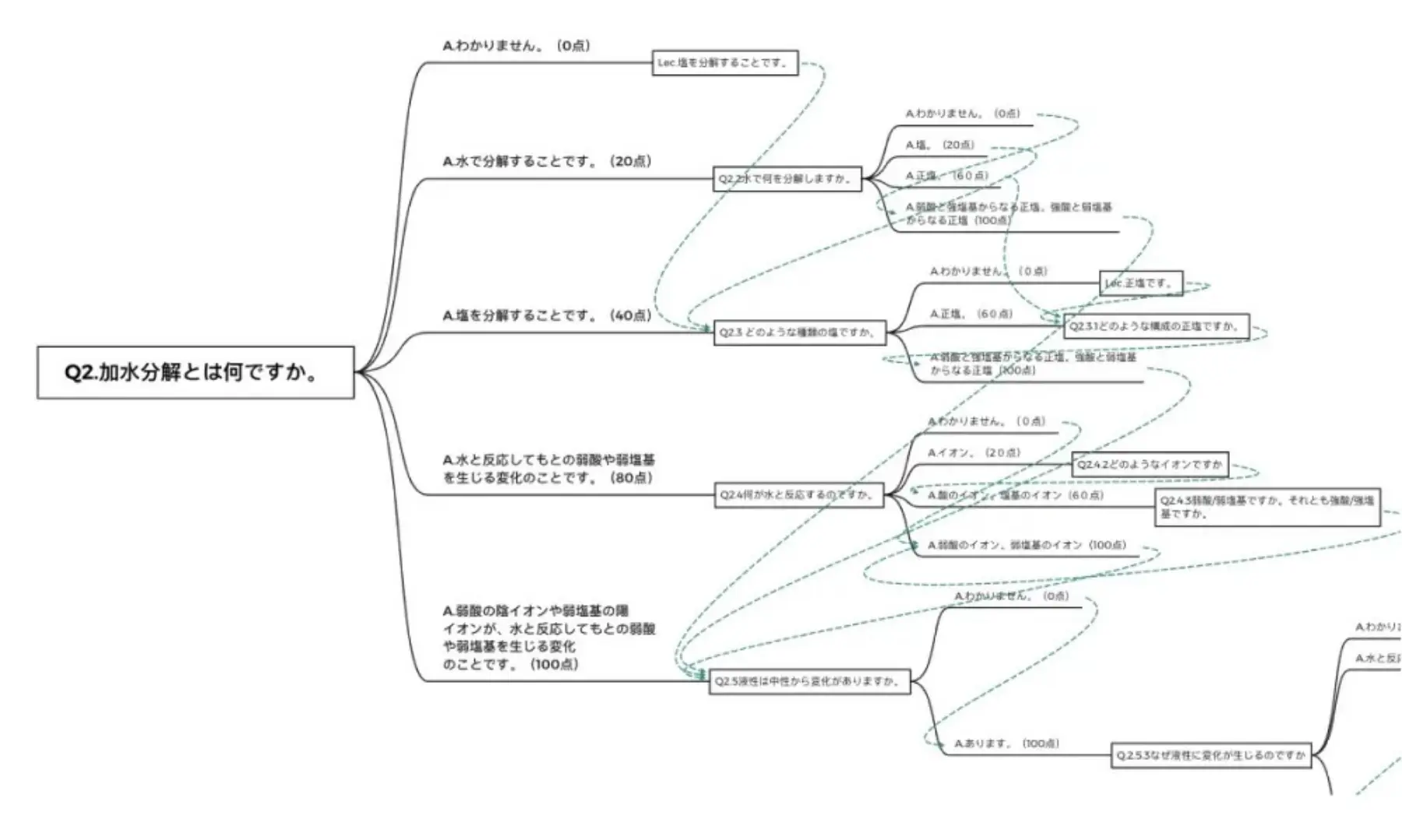

3ヶ月でどの単元を聞かれても、このレベルで答えられるように習熟していただきます。

voice 01

伊藤さん(20歳。再受験生。女性。東京都在住)

【受講歴】10ヶ月

【成績】化学 偏差値 37.7(10ヶ月)、物理 偏差値 49.9(2ヶ月) → 私立医学部合格!

【合格実績】日本大学医学部医学科 正規合格、帝京大学医学部医学科 正規合格、昭和大学医学部医学科 補欠、東邦大学医学部医学科 補欠

入塾する前は、特に化学が苦手でした。指導で驚いたのは、まずは徹底的に基礎固めをし、その際ほとんど教科書しか使わなかったということです。入る前も確かに基礎の重要性は聞いていたので、ワークや参考書は、基礎固めに効果的だといわれているものを使うようにしていました。しかし、教科書を疎かにしたまま、参考書やワークを重視した勉強をしていたので、なかなか本当の意味で基礎を身につけることはできていませんでした。

当時の私は、基礎固めに良いとされる参考書やワークを使っていればいずれ基礎力はつくと考えていたのです。この独自の勉強法が改善されることはなく、そのうち学校のペースについて行けなくなり苦手意識も強くなっていました。いざ基礎が習得できていないのではと気づいたときには、どこから手をつけて良いかわからず、周りに流されて応用問題を解いたり、参考書を変えてみたりと悪循環に陥っていました。

化学の授業では基礎固めをする期間は特に、教科書を重視していました。教科書を開き先生と読み進めながら、太字の単語が出てくるとその定義について質問されたりします。自分なりに解答してみてから、それに対してフィードバックをもらいます。そうすることで、より深い基礎理解ができるようになります。試問も理解度に合わせて、程度を調整してくれました。

試問の学習を進めることで、理系科目で何を暗記すれば良いか、どのように知識をまとめれば良いか要領を得るようになり、未習の範囲でも効果のある学習ができるようになりました。具体的には次の授業で何を質問されるか予想し、それに応じた事前学習ができるようになるなど、自分でも学習の質がどんどん上がっていくことを実感しました。

試問に応える準備があるからこそ、教科書を読んでも読み流してしまいそうな重要な部分をキャッチする癖がついたと思います。

それまでは教科書の知識体系と問題を解くことが分離していましたが、問題を解きながら気になるところは都度教科書に戻ることで、知識が統合され、要点がまとまっていく感覚になりました。続けていくと、この常に教科書に帰着させるという学習の仕方を他の科目でも応用できるようになりました。このおかげで、苦手科目の克服だけでなく、授業をとっていない科目の学習もうまく進められたと思います。

教科書の扱いについては化学の例を挙げましたが、どの科目の先生も授業中に、何を使ってどのように自習するべきかというのを具体的に教えてくださいました。自習で迷うことなく、効果のある勉強を実践し続けられたのが、一年間での合格につながったと思います。

伊藤さんの声の続きはこちら

voice 02

金沢医科大学医学部医学科合格 目黒さん(新潟県在住、19歳女性。1浪)

【受講歴】物理・化学2科目。卒後1年間、完全オンライン通塾。

【成績】偏差値18アップ(偏差値47→65)

【合格実績】金沢医科大学医学部医学科合格、東京女子医科補欠合格

入塾する時の偏差値は47くらいでした。自分の実力がよく分かっていないのに、「全範囲を勉強し直してから受験したい」と、今思えばわがままなことを言っていました。

現役時は、一般入試で獨協医科大学を、推薦入試で福井大学医学部を受験してダメでした。受験の勉強法や戦略の立て方がよく分かっていなかったのです。

ですが、落ちたことや、浪人することのつらさは感じずに、「自分のペースできちんと全範囲を勉強して、やってやろうじゃないか」と勉強に関してはかなり前向きでした。

現役時は、高校での受験勉強がうまくいきませんでした。

必要だと思うところを自分のペースでやりたかったのですが、学校から求められることに応えなくてはいけないので、ペースをつかめませんでした。

特に評定のことを考えると、勉強以外の活動にも力を入れないとならず、受験勉強に集中できなかったのです。

入塾する時の偏差値は47くらいでした。自分の実力がよく分かっていないのに、「全範囲を勉強し直してから受験したい」と、今思えばわがままなことを言っていました。

入塾前、問題はパターンを暗記して解くものだと思っていました。

入試では、問い方が変わり、解答の難易度が上がります。そのため、パターンの暗記に頼った場合、対応できる問題が限られてしまいます。

塾の指導は、ただ解き方を教わるのではなく「この発想はどうしたら思い浮かぶか」や「どうしてこの公式を使う選択をするのか」という根本的な部分に焦点を当てて、考えるトレーニングを繰り返すという特徴がありました。実際に化学の授業では、「どんな出され方をしても対応できるようにしてあげたいんだ」と、先生がおっしゃっていました。

「考えて解くこと」こそが試験本番で生きるやり方という考えに基づいて、指導してもらっているように感じました。

公式を導いたり、基礎問題を徹底したりすることで、知識の体系化が進み、問題の見せ方が変わったとしても、考えて解けるようになりました。

考えて解ける状態になって初めて、これまでは全ての知識があいまいなまま問題を問いていたことに気がついたんです。

もちろん、問題を解くためには最低限の暗記が必要です。また、パターンの暗記が必要な分野もありますが、決して全てをパターンの暗記に任せないという指導方針が特徴だったように思います。

教科によっては、偏差値40台の状態から5ヶ月後の秋には、医学部の過去問を解くことになりました。

正直に言って「過去問なんてまだ解けるはずがない」「半年前は模試すら受けたくないレベルだったのに……」という気分でした。

でも実際に解いてみた時に感じたのは「思いのほか解ける」という感触でした。基礎を徹底した指導のおかげで、いつのまにか過去問が解けるようになっていました。

それでも先生に並走してもらいながら過去問を解いた経験が生きました。入試は難しい問題を解けるかどうかではなく、「限られた時間の中で解くべき問題を選んで、基礎知識を使ってどう解くか」が大事だという戦略的な視点に早くから気付けたのが大きかったです。

特に物理・化学は典型的な問題が多いと感じました。東大のような難易度の高い問題を解けないといけないイメージでしたが、医学部であっても基本をしっかり固めることで解けることが分かりました。

目黒さんの声の続きはこちら

voice 03

佐賀大学医学部医学科合格 井上さん(18歳。現役生。女性。佐賀県在住)

【受講歴】7ヶ月

【成績】県最上位高校の定期テスト54点 → 定期テスト80点 共通テスト模試 物理 57点 → 共通テスト本番 物理 86点

【合格実績】佐賀大学医学部医学科(学校推薦型選抜Ⅱ)

アテナイの指導では丸暗記させる指導は全くありませんでした。新しいことを覚える際にも、まず式を先に提示して、理由付けを後からしてもらいました。例えば、単振動の変位の式を、今まではy=Asinωtと丸暗記していましたが、円運動の式や運動方程式からのアプローチで説明していただきました。理解のアプローチ方法がほかの単元と結びついていたり、様々な問題にも対応できるように原理から説明、導出する流れでした。

私は高校3年次の1学期という、遅い時期からアテナイを受講し始めましたが、力学の基礎から教わりました。正直自分でも、高3に一から学び直すことは、入試まで時間が足りないのではないかと思うこともありましたが、今考えると、基礎基本の定義や概念をじっくり学ぶ機会ができたからこそ、入試直前に役に立つことが多くありました。例えば、力学の「エネルギー」の考え方など、これまで力学的エネルギー保存則で用いる考え方だ、くらいの認識でしたが、将来できる仕事と捉えてみたり、グラフの面積として考えてみたり…など見方を変えて考察することで、エネルギーの考え方は、熱力学や電磁気、原子の分野にも応用させて理解することができる様になりました。

井上さんの声の続きはこちら

voice 04

慶應大学理工学部合格 浅沼恵太さん(18歳。現役生。男性。成蹊高校卒。武蔵野市在住)

【受講歴】1年半

【成績向上】定期テストで点数が振るわない → 早稲田の合格点が取れるように

【合格実績】慶應大学理工学部(指定校推薦で合格)※一般入試の合格水準の学力も到達済

共通テストは特別な知識は必要ない代わりに基礎的な知識を使いこなせるかが問われている問題が多く、パターン暗記では処理できなく 、初見の条件の問題を解くことが多い感じです。そのためどんなに応用的な解法を知っていても、共通テストには活かされず、基本的な知識をきっちり習熟させることが重要だと考えました。そのために普段から考えて解くことを身につけておけば対応できるのですが、これが僕には大変なことでした。

「考えて解きなさい」と指摘を受けた当初は、本当に戸惑いました。知識がないと問題は解けないので意味がないのではと思いましたが、1ヶ月、2ヶ月経つとどんどんと問題の正答率が上がっていき、自分でもとても驚きました。知識の量が増えていないにも関わらず、正答率が上がるのです。これは少しずつ考えて解くことが習慣化した結果でした。

また問題を解くにつれて知識が整理されていくことを実感しました。問題を解くほど整理が進み、その知識を通じて、さらにレベルの高い知識が整理されるという好循環になりました。

物理に関しては全単元が終わったのが夏休みが終わりかけだったことから偏差値の低い大学の問題から解くのではなく比較的慶応と偏差値の近い大学の問題から解き始めました。どの大学も大問の最初は教科書レベルの基本的なことから聞かれ、徐々に条件を複雑にしていくことで問題を難しくしているというのは同じでした。過去問に触れて驚いたことは英語や数学とは異なり、解答のみを記載する回答方法だったことです。そのため部分点が入る余地がないため大問の最初の基本的な問題から慎重に問題を解く習慣を早い段階からつけることができました。早慶未満の入試問題はほとんどの問題に選択肢があったことから計算を最後までしなくても回答が予想できることがあります。そのような推測の力や効率よく解く事もなれることができました。慶應は物理の出題傾向にパターンがあるように感じます。大問は必ず3問構成で、1問目は力学、2問目は電磁気、3問目は熱力学、波動、まれに原子分野と決まっています。さらに回答数も毎年ほぼ同じです。これらのことから過去問を解けば解くほどどのような要領で問題を解いていけばよいのかが分かるようになり、点数も上がっていきました。

時間は無制限でいいのでとにかく考えて問題を解くように指導を受けました。焦って問題を解くと後で見返したときに知識があってもそれを引き出せていなかったのか、それとも単に知識がなくて解けなかったのか、焦って計算ミスをしてしまったのかなどの分別がつかなくなってしまいます。しかし時間をかけて解けば補うべき個所を取捨選択して対策をすることができます。共通テストに関しては少し上記の内容とは異なり、まずは制限時間内でどれだけ解けるのかを調べ、さらにその後は無制限で解くという指導でした。共通テストでは知識的に解けない問題というのはほぼないはずであり、また共通テストはスピード勝負になることも多いためです。

浅沼さんの声の続きはこちら

voice 05

早稲田大学先進理工学部合格 岩崎泰大さん(18歳。現役生。男性。日本大学第二中学校・高等学校卒。杉並区在住)

【受講歴】10ヶ月

【成績向上】定期テストは解けるが模試は解けない → 私立医学部で合格点を取れるように

【合格実績】早稲田大学先進理工学部(指定校推薦で合格)

指導を受ける前は、ひたすら公式を覚えて演習を繰り返していましたが、応用問題は解けずにいました。それでも定期テストでは80点以上は取れていたのでこれで良いと改めることはありませんでした。模試では相変わらず、はじめの簡単な部分は解けましたが、後半の問題が解けずにいました。

そんな時に受けた指導では、わかっていると思って見過ごしていたものまでも口頭試問で細かく聞かれました。いざ聞かれると、なんとなく理解していただけであったので、上手く答えられませんでした。当初は問題は解けているのに、不要なことを細かく聞かれる感覚で指導に疑問を感じていましたが、過去問を解いて初めて自分の理解が間違っていることに気がつきました。

口頭試問によっては、自分に知識体系が出来上がっていったので、応用問題であっても、実は基礎内容から成り立っていることが見抜けるようになりました。応用問題に感じていた難易度とは、別次元で難しい演習を繰り返すことで達成できるものではなく、あくまでも基礎で成り立っているため、基礎の理解が必要であることを身を持って実感しました。

定理や式について試問されることもありました。これは答えられることが多かったのですが、さらに「なぜ成り立つのか」などの導出を求められることがあり、それに答えることでどんどん理解が深まることを実感しました。

入塾の時期が遅かったので、受験に間に合うか心配でしたが、夏休み後ごろには過去問に取り組めるように帳尻を合わせてくれました。すごいハイペースで授業が進み、とにかく宿題が多くて大変でした。毎日学校がある日でも6時間くらい勉強する必要があり、基本的に丸一日休みを取ることはなく、休めるのはご飯の後くらい。宿題が多くて大変でしたが、大学に受かった姿を想像してやらなきゃと自分を鼓舞させていました。おかげで勉強する習慣が一気につきましたし、学習能力を短期間で上げることができました。何をすれば良いのか、勉強内容や方法に迷うことなくひたすら学習に専念できました。計画通りに夏休み後ごろには過去問に取り組めたのは本当に嬉しかったです。

岩崎さんの声の続きはこちら

voice 06

中央大学商学部合格(18歳。現役生。男性。成蹊高校卒。東京都在住)

【受講歴】6年(中学入学前の春休みから)

【成績向上】大手予備校の映像授業で全範囲を終えたが苦手 → 模試でも点数が取れるように

【合格実績】中央大学商学部(指定校推薦で合格)

模試の返却の度に一喜一憂したり、夏休み前は一般受験が心配になり、学習方法が正しいのかとても不安になりました。元々物理・化学は学校の授業では進度が遅く、他塾の映像授業で先取りして、それと同時に問題演習をやっていました。それで出来るようになると考えていましたが、定期テストや模試の問題が解けず、物理、化学が特に悪かった時は不安になり焦りました。自分が基礎を理解していないまま解いていることに気づき、アシリ(アテナイ運営元)で相談し物理・化学も受講しました。指導で理解出来ていなかった事を洗い出し、知識と原理を結びつけるような指導を受けて、理解が高まり徐々に成績は上がって定期テストでも困らないようになりました。

物理や化学の指導を受ける前までは、公式だけは覚えている状態で定期テストに臨むと、解けるけども本質はまだ理解出来ていないので、模試で出題される初見の問題には対応出来ず、点数が伸び悩んでいましたが、問題集を解く前に教科書の内容を重点的に学習する指導のおかげで徐々に理解が進んでいきました。定期テストの点数も向上し安定するようになり、模試の点数を前よりも向上させることができました。

問題を解く事に詰まったときにどのような思考をして解けばいいか指導していただいきました。出来なかったことを伝えるとまずは自分の論理の過程を伝えて、その中に誤りがないか確認し、その後のヒントなどを教えて頂いて、問題を解き進めていきました。

例えば、宿題で分からない問題があった時に、先生にはまず解答の過程の途中までを伝えて、そこまでがまず論理として正しいか確認し、残りの解答の過程はヒントをもらって自分で考えました。自分の最初の論理が間違っていたら、その理由を先生に教えてもらいました。結論までの論理の過程もヒントや質問を通して何が原因なのかも追求しました。その結果、その問題が解けるようになり、その後解く問題ではアドバイスが活きて、スムーズに解答できるようになっていきました。

先生からの指導で、新しい問題集や参考書をスタートしたり、勉強が次の段階に移ったときに学習の進め方を教えてもらい、自分の受験勉強を軌道修正してもらいました。その指導によって自分の学習の効果が上がりました。理科の勉強方法では問題集の演習だけをやっていて点数が伸びていなかった際にもう一度基礎を確認する必要があるという指導を頂いて、軌道修正したことで、改善できました。

そんな中で塾の指導では、論理の組み立てをはじめとして考えることの重要性を強調されたため、少しずつではありますが、公式に当てはめる学習法から脱却し、六年かけてその思考のコツや論理の大事さを徐々に掴んでいくことが出来ていきました。

続きはこちら

voice 07

田中さん(19歳。現役生。男性。神戸市在住)

【受講歴】10ヶ月(物理、化学)、7ヶ月(英語、数学、受験戦略コーチング)

【成績向上】英語 偏差値57 数学 偏差値52 物理 偏差値50 化学 偏差値55(第3回全統記述 高校3年生時)→ 英語 偏差値66 数学 偏差値65 物理 偏差値64 化学 偏差値62(第2回Benesse駿台記述模試 既卒1年次)

【合格実績】同志社大学理工学部電子工学科 全学部日程 正規合格(合格最低点 +50点)

もともと地元の塾に3年間通っていました。その塾はまず教科書を理解するための基礎を解説する映像を見て基礎を1通り理解してから、個人で問題集を解いていく指導をしていました。基礎の授業は十分すぎるほどの手厚い解説があり、基礎はできていましたが、受験期に成績を伸ばせませんでした。そのため現役の時は全落ちをして浪人したため、個人を詳しく見てくれる個別塾に入りました。入塾前に入っていた塾は基礎を理解するための映像を全範囲を見て、その映像を見終わった人から問題演習をしていくスタイルでした。その塾の問題演習ではやるべき問題集があり、それらを手順に沿って進めていく必要がありました。自分はそれらの問題集を手順に沿って進めていくことばかり考えていた上、問題集の答えをすぐに見ていたので成績を伸ばすことができませんでした。

時間がかかる学校の宿題をこなせずに授業に遅れていきました。そのため焦って我流で勉強をするようになり、1年間結果が出ずに浪人にしました。現役の自分の偏差値と第一志望合格に必要な偏差値を比較したときに集団予備校では上げ切ることは難しいと思ったので個別塾に入ることにしました。

どの教科の問題も答えを見ずに自分が納得いくまで考え切る癖を行けることで、少しずつどのような問題に出くわしてもパターンに当てはめるのではなくその場で考えて対処できるようになっていき、新しい問題に対する恐怖感が少しずつ薄れていきました。このトレーニングを約4、5ヶ月続けて少しずつ結果が出てきました。そのため受験で合格するためにはもっと早くから考えて解く癖をつけておく必要があると思いました。

例えば現役のとき、入試レベルの問題はすぐに諦めて、答えを見ていたので成績は全く伸びていませんでした。しかしアテナイ運営元のアシリの先生に数学は初見の問題が解けるか解けないかが大切と教えてもらいました。そこで1つの問題に対しじっくり考える癖をつけていきました。最初は一問とくのに3、4時間かかりましたが、初見の問題を考えて解く作業を毎日、継続することで、約5ヶ月で早慶の問題に少しずつ対応できるようになっていきました。考える時にはずっと問題と睨めっこするのではなく自分が知っている知識を使い切ったと思った時には他の問題集で解き方のヒントを探しに行きました。理科も答えをすぐ見る癖をやめました。理科の場合、わからない問題があった時には問題集で似た問題を探しにいくのではなく教科書の定義と証明を復習するようにしました。そしてその抜けていた定義を使えるようにするために問題を選んで問題集を解いて知識を定着させていきました。英語は和訳をする練習を答えを見ずに文法書と単語帳のみで自分の答えをまず最初に書き上げれるようにしていきました。そうすることで自然と英語の構造が見えてきて文法の知識と本文の意味と単語の意味の3つの観点で英文にアプローチすることができるようになりました。そうすることで英文を正確に直訳できるようになりました。さらにその直訳に段落ごとでの要約をしていくことで英文の段落ごとのつながりを意識して全文を少しずつ理解することができるようになりました。

田中さんの声の続きはこちら

voice 08

丸山さん(18歳。現役生。女性。東京都目黒区在住)

【受講歴】1年 7ヶ月

【成績向上】数学:56点 英語:49点 化学:83点 3科目平均:63点 → 数学84点 英語78点 化学72点 3科目平均:78点

【合格実績】昭和医科大学薬学部(特別協定校推薦)

元々小学5年生から通っていた塾があったのですが、あまり自主性がなく、出された宿題をこなすだけの勉強になっていました。自分の力として身についていないと感じることが増え、基礎が身についていないと思うようになりました。同じ環境で勉強を続けるよりも、一度環境を変えた方がいいと考え、前の塾を辞めることにしました。母に相談し、勧められたメディオンの体験を受けました。実際受けて見ると、自身の学力がはっきりとわかり、頑張らないといけないと感じました。

宿題の量がきっちり1週間分出されるので、以前の塾と比べて量が多く感じましたが、やるべき内容が明確で自分にはあっていたかと思います。ただ問題を解くだけではなく、説明を求められるため、理解の浅いところがなくなりました。

数学では、公式の導出から説明を求められたり、自分で書いた答案の説明を求められることがよくありました。そうすることで、その問題の類題や関連のある問題まで拡げて考えることができるようになり応用力がついたと実感しています。以前の塾では、問題演習をする時間があり、解いたものを先生が丸付けする流れでした。もちろん勉強になるのですが、自分のどこが理解不足になるかわからないことがあり困りました。メディオンでは、解くだけではなく、説明もセットで求められたので、理解不足であるところも自覚できるのが良かったです。

解法や公式を暗記するだけでなく、なぜその式になるのかやほかの条件ならどうなるかを問い返されることで、自分で考えて説く力が身につきました。

丸山さんの声の続きはこちら

voice 09

佐藤陽向さん(18歳。現役生。女性。東京都在住)

【受講歴】12ヶ月

【成績向上】物理 偏差値40台前半/化学 偏差値30台後半 → 物理 偏差値60台前半/化学 偏差値50台後半(河合塾 共通テスト模試 )

【合格実績】東京女子医科大学医学部医学科(学校型推薦)

母の知り合いがアテナイに入会されていて、「根本的に教えてもらえていいよ、理解が深まると問題解くのが面白くなるよ」と紹介されて体験授業を受けてみました。自己認識としては物理、化学は得意だと思っていて学校の定期テストでは70点台を取っていました。今考えてみると、高校2年生ですので、模試を受けたこともないですし、学校内での実力しかわからなかったため自分は出来ると思い込んでいました。定期試験では決まった範囲で定期テストで出題され、問題集の基本問題のようなものが出されるので、解けていましたが、出題の意図が変えられたり、難易度が上がると解けていませんでした。

体験授業を受けると、全然答えられなくて、穴だらけであることが自覚でき、認識が変わりました。それで、このままでは物理と化学は自分の力でできることに上限があると感じ、問題を解けるようになりたくて入会しました。

受講するとわかったのですが、特に化学は思った以上にできておらず、全ての単元が有機的につながっていることがわかって、学習の取り組み方が変わりました。基礎を疎かにしてはいけないということがわかりました。入試問題を解くためには本当に基礎が大事だと痛感しました。もし入会していなかったら、基礎を重視する勉強はできなかったと思います。ただ解説を読んでわかった気になって、表面的な対応でおわる勉強を続けていたのではないでしょうか。アテナイの授業では、自分の理解が正しいのか、ちゃんと問題の意図を把握しきれているのかを深堀してくださいました。例えば、読み流していた問題文まできちんと理解しているのか、1つずつ確認してくれました。問題の意図や他の単元まで広げて指導を展開していただき、自分1人では気づけなかったところまで、カバーしていただいて質の高い勉強ができたと思っています。

当初は偏差値30台で判定にFがついていましたが、50台まで上がりました。入会せずに続けていたら、絶対に届かず、そのままだったと思います。

佐藤さんの声の続きはこちら

voice 10

筒井敬吾さん(17歳。現役生。男性。東京都渋谷区在住)

【受講歴】13ヶ月

【成績向上】物理は3〜4割で基礎止まり。苦手分野が出ると大問ごと落とすことが多い。化学は4〜5割で知識の抜けが目立ち、無機・有機が特に課題。 → 物理は7割前後が安定。解く途中での迷いが減った。化学は7〜8割が安定し、計算ミス以外の取りこぼしがほぼなくなった。

【合格実績】東北大学工学部電気情報物理工学科(AOII期)

最初に授業は口頭諮問で行うと聞いたとき、授業前に予習するなら塾、別にいらないじゃんと思っていましたが、やってみると難しく、実際に自分で一度考えてそれをすぐにアウトプットすることの大切さにすぐに気づけました。試問では先生が丁寧に聞いてくれるのでとても話しやすかったです。それまでは完璧に整理できていなかったことを再整理し言語化するよい機会でした。これにより問題文を読むと自然と問題の趣旨まで理解できるようになりました。有機の構造推定のように整理された知識が求められるような問題を解いているときに、一度自分で他人に説明しようとした経験から、問題文の条件の指す内容や意図がすぐにくみ取れるようになったと思います。

間違えた計算ミスの仕方などをメモするという指導があり、自分のミスしやすい部分がわかり、見直しの際に役立ちました。また物理では特に検算の方法をたくさん教えてくれたおかげで、一つ一つの問題の正確さが増したと思います。化学では複数ある解き方で、どの解き方がもっとも計算が楽なのか、またどのくらいまで正確に小数を用いるべきなのかなどを教わりました。

元々集団塾が苦手でした。自分のペースで質問ができない環境で、気になるところが多く出ると気になり、先に進まず焦ってしまうことがありました。一方で個別指導では質問を気兼ねなくでき、自分の疑問点も蔑ろにされずに、納得いくまで対応してもらい、本当に勉強が楽しかったです。

教科書を読んでいても、自分の中では辻褄が合わないようなところが出て、頭の中で整理できないところが増えてしまいます。そんな時にわかるまで丁寧に対応してもらえました。例えば、電磁気。ローレンツ力によって誘導起電力を求める方法と、磁束変化から誘導起電力を求める方法がある中でそれらがなぜ重複しないのかなどを(少し具体化してください)大学での知識なども用いながら根本を説明してもらえました。化学も有機化学の反応機構について電子論などから説明してもらえた。加えて実際に実験室で精製する際の小話や測定の方法などを教えてもらえたため、手触り感のある知識になりました。

筒井さんの声の続きはこちら

「物理、化学だけは苦手なまま変えられない…」

「他の教科と同じ勉強法だと何かが足りない…」

「どこまで暗記で、どこから思考力なのかよく分からない…」

そんな物理、化学ならではの難しさに対応する手段が、今までの受験業界にはありませんでした。この問題の解決を導き出したのが、アテナイの指導法なのです。

生徒がどのように考え、整理しているのかを理解する。傾聴し、思考の誤りを指摘する。そうして考え方から変化を促す「口頭試問」が、難関大合格を熱望する生徒、保護者から新しい選択肢として認知されてきました。

「口頭試問」スタイルは、入塾前に平均的な学力に達していない生徒でも医学部・難関大に合格させる攻めの指導法として注目され始めています。

効率よく学習に集中していただけます。 物理・化学以外の全科目のオンラインコースのご相談も可能です。

学習指導の進捗状況や定期テストの成績、学習習慣などに関して面談を実施しています。お子様の状況を考慮しながら指導改善や学習計画の変更を行い、志望校合格に向けてサポートします。

親御様からのメールや、Zoomを活用したビデオ相談をいつでも受け付けております。当校の授業に関する相談のほか、自宅での学習状況や進路についての相談などもお待ちしています。

万が一、お子様と講師が相性が合わない場合、ご相談の上で講師を変更させていただくことも可能です。

自らも難関大学へ進学経験のある当校のプロ講師が、お子様の進路のお悩みや志望校に関する情報の共有など、進路選びについても気軽に相談していただけます。

指導に当たるのは、医学部・難関大の物理・化学における受験指導でキャリアを積み重ねてきたトップ講師陣です。

口頭試問のスペシャリストたちが、基礎学力を徹底する指導と、2次試験のハイレベルな指導を両立させます。

東京大学、京都大学、早稲田大学、慶應義塾大学などを卒業した経歴を持ち、多数の合格者を輩出してきたプロフェッショナルがそろっています。

「ただ問題を解かせて、質問に答えるだけ」のような対症療法的な指導ではなく、学力が伸び悩む原因を根本から解決する指導をご体感いただけます

他多数在籍。

物理・化学の勉強法に悩みをお持ちの方は、ぜひ、お気軽にご相談ください。

学生時代より個別指導の教壇に立ち、筑波大学、大阪大学、早稲田大学などを中心に、理工系学部の合格実績を積み上げてまいりました。

1年ほどほかの職種を経験し、社会人として講師業に復帰してからは青山学院大学、中央大学理工学部、芝浦工業大学、早稲田大学(文系数学受験)などの合格実績があります。

また医学部についても京都府立医科大学、北里大学、東邦大学、順天堂大学などの合格実績があるほか、コロナ禍の情勢の中、オンライン指導にて東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻の合格者を生むことができました。

長らく、全国的に学力調査などで理科の学習状況が芳しくないという報告が続いています。

例えば物理に関して、多くの学校では数学の学習進度との有機的な同期が図られていないケースが多く、問題を解くのに不可欠なベクトル・三角関数・微分積分の理解が不十分なせいで、物理の学習時に数式に惑わされる受講生をたくさん目にしてきました。

「惑わされる」という表現をしました。

確かに、数学的な障壁を丁寧な解説で解きほぐすことで成績が上がる例は少なくありません。ですが、医学部はじめ難関大の入試を突破することを目標にするなら、惑わされずに見据えるべきものが何であるのか、きちんと理解できていなければなりません。

そして、それは「現象」であると私は考えます。

模試や定期試験の成績は悪くないのに難関大の入試問題を前にすると太刀打ち出来ない、という状態もこれに起因します。つまり、目の前に提示された問題文からその後どのような現象が起きるのか、正しく(科学法則と相違なく)想像することが出来ていない。実際の理科の入試問題の中でも、科学的現象は起きているのです。

どのような現象が起きるか伝えるために、現象をベースに先人達が定義してきた用語や概念が存在します。これらに対して正確に深く理解していくことが、難関大突破、ひいてはその後の理系人生を左右します。

ところがイメージを万人に完全に伝えきることができる教科書・参考書は存在しません。かみくだかれた参考書は、かみくだいてしまった中に本質が在ることがしばしばあり、正確に言葉を尽くした教科書・参考書は「難解だ」と言って切り捨てられることも多いです。

人それぞれ物事の捉え方や着想は異なるため、究極的には時間をかけて納得いくまで対話していくしかありません。

アテナイの対話や試問・発話による指導は、正しく現象を想像できるようになるための、深く本質を学ぶための指導なのです。

はるか昔の大学共通第1次学力試験時代は、典型的な問題が多く、ある種パターン処理できる問題が多くありました。

しかし、センター試験に移行し、出題者側も同じ問題を出題できなくなる制約もあってか、解答者が瞬時に方針を立てられないような、「考えさせる」出題にシフトしてきました。

2021年の大学入学者選抜改革に伴い、導入された大学入学共通テストでは、さらに思考力を問う要素が色濃くなり、受験生が初見の実験データを扱うなど、真の思考力が要求されるようになりました。

事前に知識を準備するだけでは足らず、その場で考えることが要求される試験では、普段から自分の頭で深く考える訓練が不可欠です。

アテナイの口頭試問は、既存の知識をどのように組み合わせるか、与えられた条件をどのように扱うかに特化しているため、思考訓練の絶好の機会を提供できます。

かつて200名を超える生徒に対し、カリスマ講師が大規模な集団授業を行う時代がありました。現在はWebの発達により、かつてのようなカリスマ講師の授業は安価に、場合によっては無料で視聴できるようになりました。それにも関わらず、動画授業で成績が劇的に上がったという声は聞きません。

一方で個別指導で成果が上がったという声は枚挙にいとまがありません。講師から生徒に向けての一方的な授業ではなく、生徒がしっかりと理解するところまで伴走する個別指導の方が効果が上がっているということでしょう。

理解が不十分なポイントを見抜き、一歩踏み込んで指導する。その手段として、理解していることを生徒に話してもらい、誤りがあれば講師が指摘する口頭試問が効果的です。この生徒に一歩踏み込んだ指導法が、今後の予備校・塾のトレンドになることは間違いありません。

「いきなり口頭試問なんてレベルが高い…難しそう」と、思う方もいらっしゃるかもしれません。

アテナイでは、生徒がスムーズに口頭試問に慣れていけるよう、カリキュラムを作成しています。初めは簡単な問答から始めて、徐々にステップアップするので、初めてでも心配ありません。

問答の内容だけでなく、学習の内容も基礎レベルから始めて、応用レベルにステップアップしていくので、現在の成績、学習状況は関係ありません。

また、オンラインでの受講になるので、通学時間もなく、自宅で効率よく学習ができます。

形態:マンツーマン口頭試問指導

この段階では、教科書の例題・類題や基本的な問題集を用いて、基本事項の習得に集中します。入試問題を理解して解くためには、最初は教科書の内容を理解する必要があります。アテナイでは、理系難関大&医学部の入試物理・化学を熟知した講師陣が、受験を念頭に置きつつ、生徒の理解度に合わせて丁寧に口頭試問いたしますので、初学者の方でも「どこが主な論点なのか」「何をどう捉えればよいのか」 などの要点を絞って効率よく取り組むことが可能です。

この段階では、標準的な問題集や理系中堅大&医学部の入試過去問等を用いて、教科書内容の復習と、それらを論理的に正しく組み合わせて問題を解くトレーニングを行います。 典型的な問題を確実に理解して解くことができるようになれば、安定して高得点を獲得できるようになります。口頭試問で授業を行うことにより、曖昧な部分を一つも残さず、 根拠をもって明確に述べられるようになることを目指します。 また、口述する解答が長くなるので、論理的整合性のとれた解答を強く意識することになります。 口頭試問を通して、一切の誤魔化しがない答案を述べることができれば、理系難関大&医学部合格に大きく近づきます。

この段階では、志望校・上位校の過去問、東大、京大、慶大などの最難関校の過去問を用いて、論理的思考力をさらに磨くことにより、入試本番で初めて見る問題であっても、確信をもって答案を作成できる能力を養成します。これまで学習してきた物理・化学の論理を生かし、実践的な入試問題に取り組みます。実際の入試では、教科書や問題集であまり見られない問題も出題されますが、それまでに学習したことを踏まえて問題を分析した上で問題の意図を見抜き、論理的に解答することを目指します。 口頭試問では、初見の問題であっても、論点を整理した上で直ちに解答する練習をします。そのため、普段から幅広く知識を吸収し、解答の論理的構成を考え抜くことが習慣化されます。

※生徒様の学力により修了時期が変わります。

| アテナイ(完全個別指導) | 一般的な個別指導(1〜3人まとめて指導) | |

|---|---|---|

| 口頭試問 |

◎ ・基礎の徹底から入試問題演習に至るまで口頭試問が基本。 ・わかったつもりを見逃さない。理解できるまで追求 |

× ・「問題演習→解説」従来の指導。生徒が質問するまでは一方通行の解説型授業。 ・生徒の学力に依存。 ・考えさせる前に解説してしまう |

| 基礎の徹底 |

◎ 定義・法則など人に説明できるレベルまで徹底理解 |

△ 基礎がおぼつかないまま、高度な問題ばかり解いて丸暗記。 |

| 演習量 |

◎ 合格から逆算した宿題。何を勉強すれば良いかわかるから悩まない。 |

△ 授業のおまけ。演習量が圧倒的に不足するから受からない。 |

| 講師の実力 |

◎ 経験豊富なプロ 。 口頭試問スキルを備えたトップ講師 |

△〜◯ 学生 or プロ講師 |

「分かったつもり」を防ぐことで、難関大合格に求められる理解度を体感できます。

この感覚がないと、表面的な問題演習だけを続けて、難関大レベルにいつまでも到達できなくなってしまいます。

何年も受験に挑戦しているのに合格水準に達しない生徒は、最低限の思考力の使い方が身に付いていないことが多いのです。

1

講師「物質量の定義を答えてください」

生徒「モルです」

講師「モルは単位ですね。今は定義を聞いていますよ。何かを基準にした量のことです」

生徒「炭素ですか?」

講師「はい、確かに炭素を基準にしていますが、種類があります。後で同位体の確認をしますね。まずは“定義”という言葉の意味を理解していますか?」

生徒「あまり分かりません」

(この後、平均5往復続く)

2

講師「フッ化物イオンとナトリウムイオンはどちらもNe型の電子配置を取ります。イオン半径が大きいのはどちらですか?」

生徒「分かりません」

講師「原子核の電荷が大きいほど静電気力が強くなりますから、イオン半径が小さくなります。電荷が大きいのは、どちらですか?」

生徒「ナトリウムイオンです」

講師「では、どちらのイオン半径が大きいですか?」

生徒「ナトリウムイオンです」

講師「矛盾していませんか。もう一度考えてみましょう」

(この後、平均5往復続く)

3

講師「磁場に斜めに入射した荷電粒子が螺旋運動するのは、なぜですか?」

生徒「荷電粒子はローレンツ力を受けるから、えっと……」

講師「ローレンツ力に関わる分速度はどちら向きですか?」

生徒「磁場に対して垂直な方向です」

講師「では磁場に垂直な平面では、どのような運動をしていますか?」

生徒「等速円運動です」

講師「なぜ等速円運動をしていると分かるのですか?」

生徒「ローレンツ力が向心力として働くからです」

(この後、平均5往復続く)

※閲覧用にまとめた発問となっています。実際はさらに事細かに質問をします

医学部・難関大受験では、深い思考が求められます。口頭試問では、考えられているようでもいざ傾聴すると、途中から根拠のないことを言ってしまったり、矛盾が生じたりするものです。それでは入試に対応できません。紙とペンを使っていたずらに問題を解くよりも、口頭試問によって論理に焦点を当てることで、効率的に思考力を高めることができます。客観的に思考の流れを見つめ直す口頭試問は、広く効果を認められています。

また思考力を要するのは、物理・化学だけではありません。数学や英語、社会の一部の領域でも必要です。口頭試問で鍛えた思考力は、適切に自問自答する能力に変わり、他教科に副次的な効果を及ぼします。

また口頭試問を介した指導で、求められているのは論理性であると気がつきます。物理・化学が、中学理科のように暗記でカバーできるものではないと理解することで、大学受験の理科に手を抜くことがなくなります。

当塾は東京・吉祥寺で7年間運営をしてきて、理科で失敗する受験生を見てきました。入試の配点を考えると、理科にも100万円程度の投資をするべきです。映像授業や夏期講習だけでは十分ではないのです。当然ですが、入試は総合点で合格が決まります。数学と英語ばかりに気を取られ、理科の対策が疎かになるケースがあります。数学と英語ばかり、塾に通うのではなく、本番の入試配点に応じるように理科にも投資するべきです。

数学と英語ばかりに注力し、理科の対策だけ安易かつ安価な方法(映像授業)のみに頼ってしまい、受験戦略上のスケジュールミスを起こしてしまうケースが多いのです。

数学と英語に注力するのは当たり前だからこそ、手抜きになりがちな理科は強制的に学び抜ける環境を作ることが大切なのです。

+

ー

A. 志望校を問わず、物理・化学でお困りの方に受講いただけます。一度ご相談ください。

アテナイの授業は本質的な思考力を伸ばしながら科目の成績を上げていくので、志望校は関係ありません。理系難関大&医学部受験生でなくても受講可能です。ただし、「手早く楽して点数を伸ばしたい」「定期テストでとりあえず赤点が回避できればいい」という目的で受講されるとミスマッチになる可能性が高いため、ある程度受験に対して強い意志を持っている方、本気で成績を伸ばしたい方が向いていると思います。 「難関大を受講しようか迷っている」「受講したいけど自分に向いているのか分からない」という方は、一度お問い合わせフォームからご相談ください。

+

ー

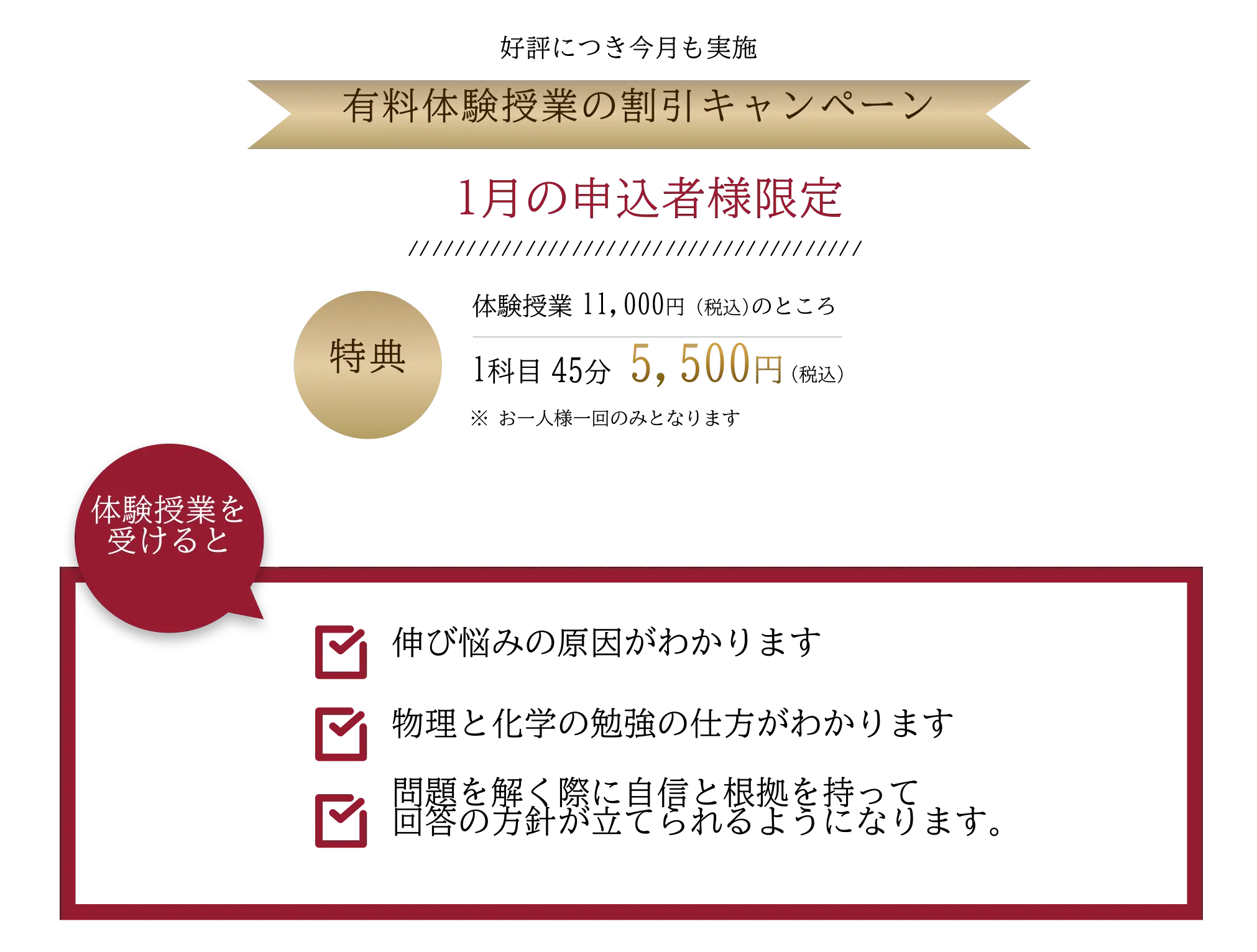

A. 伸び悩みの原因がわかります。物理と化学の勉強の仕方がわかるので、問題を解く際に自信と根拠を持って、回答の方針が立てられるようになります。

+

ー

A. 口頭試問で思考力を伸ばす指導をしています。

+

ー

A. 可能です。

現在の受講生の半数以上が他の塾にも同時に通っており、物理・化学のみ当校にて注力しています。

+

ー

A. 講師を変更させていただくこともできます。

+

ー

A. 親御様とは定期面談を実施し、授業だけでなく定期テストの振り返りも行っております。

メールでのご連絡やZoomを活用したビデオ面談はいつでも実施可能です。

+

ー

A. 指導可能です。

atenaiはグループであるASIRから派生した物理・化学の専門コースです。ASIRが総合塾のため、物理・化学以外の科目に関しても対応可能です。

STEP1

教科書レベルの理解からスタート。参考書の図式や公式などを見せながら、背景・原則などを理解しているかを口頭の質問ベースで確認し、深い理解を確認していくフェーズです。実際に図や参考書を見ながらの難易度の低い口頭試問からスタートしていきます。

STEP1の口頭試問で身に着くこと

【指導前】「理解しました」と答えるが、問い方を変えた途端に答えられない

【指導後】 見た目や視点の違う問題でも、どの基礎知識に紐づいているかを自力で見破れる

STEP2

前提となる知識を身に付けたら、単元ごとに問題を解きながら口頭試問を始めます。

口頭試問で理解できなかった単元を細かく特定。理解不足を集中して克服する指導で、表面的な理解で終わることを防ぎます。

難易度を上げていくにつれて、手元に参考書がない状態でも、口頭試問の対話が講師とできるレベルに達します。

STEP2の口頭試問で身に着くこと

【指導前】解説だけ読んで終わりにしてしまう(「点」の知識で終わる)

【指導後】 単元の前後関係の把握ができるようになる(「線」の知識になる)

STEP3

解けない時の原因追求を徹底する。難しいから解けないと諦めるのではなく、粘り強く取り組む姿勢を身に付ける。粘り強く考えた後だからこそ、どの知識が弱いのかを理解でき、その知識を吸収できる脳の状態が作られる。口頭試問による授業中だけしか考えられない状態では、苦手克服まではできても、医学部・難関大の合格は難しいのです。

以下のような学習スタイルを実現できるようになれば、難関大合格レベルに近づいている証拠です。

口頭試問が求める学習スタイルが一定のレベルに達すると、過去問を解き始めた段階で、合格点を取れてしまうようなケースが生じます。

最後の仕上げに、志望校合格に必要な戦略提供・過去問の演習の指導などをスタートしていきます。

以下のケースは6ヶ月で偏差値10以上の向上が難しくなります

STEP1

申し込みフォームまたは電話で承ります。希望日時を9時〜22時(土日祝日可)の間でご指定ください。

※受講可能な時間帯をできるだけ多く、ご提示ください。

例)●日16〜22時、●日18時~20時、●日10時~12時

有料体験授業は(体験1科目45分&面談30分)or(体験2科目90分&面談30分)から選んでいただきます。最後の30分で保護者を含めた面談を行い、学習面の課題を共有させていただきます。またサービス内容が生徒に合っているのか検討できるよう、十分に説明いたします。

STEP2

保護者に各種書類の記入をしていただき、ガイダンスを行います。

春、夏、冬年3回の個別面談(各最大1時間)をご用意しております。それ以上をご要望される場合は、1回1時間あたり税込5,500円で申し受けます。

STEP3

初回授業で受験戦略の検討(有料体験授業から平均2週間以内)→ 毎週の個別指導の実施

生徒の思考力の向上や、生活習慣の実態に合わせて、戦略を調整していきます。

志望校と学力の相性を見ながら、志望校選定の戦略も作ります。年3回の個別面談を設定しています。

| コース | 対象の物理・化学の偏差値 | 授業回数(1回120分) | 1ヶ月あたり(税込) |

|---|---|---|---|

| 偏差値20上げて 医学部・難関大突破コース |

45未満 | 週3回 | 223,500円 |

| 偏差値15上げて 医学部・難関大突破コース |

55未満 | 週2回 | 149,000円 |

| 偏差値10上げて 医学部・難関大突破コース |

60未満 | 週1回 | 74,500円 |

※高校3年生・既卒生であれば6ヶ月の継続受講が必要(受験生の直前対策として数ヶ月の受講可能)

※高校2年生であれば10ヶ月の継続受講が必要

※高校1年生であれば1年の継続受講が必要

物理 週1回 、化学 週1回の月額受講例

74,500円 × 合計週2回 = 149,000円(税込)

早期に大学受験を見据え、論理的思考力を養成します。

| 対象 | 授業回数(税込) | 価格(税込) |

|---|---|---|

| 中学生 高校1年生 |

週1回/90分指導(月4回分) | 51,000円 |

| 週1回/120分指導(月4回分) | 68,000円 |

受講上の注意

口頭試問とは、試験官との問答を通して受験者の試験形式を取り入れた指導法です。

講師は「〜とはどういうことか」「〜についてどう考えるか」といった出題をし、生徒は問題に対する解答をその場で答えます。

その際、「なぜそう言えるのか」「裏付けはあるのか」を適宜講師が確認します。

面接とは違い、その解答の内容が理路整然としているかという、解答のプロセスを重視して採点するのです。

論理的に思考し、それを相手に表現する能力が必要になるため、解答する内容に関しては深い理解が求められます。

2020年度の大学入試改革で思考力が重視されていることもあり、大学入試の試験科目として導入する大学も出てきています。過去問をひたすら解いても太刀打ちできませんし、解法の暗記では対応できないのです。そもそも、高い思考力がないと解けないように問題が設計されています。

60秒で申込完了

STEP1

フォーム送信

STEP2

返信メール確認

申込から平均24時間以内

STEP3

体験授業&面談実施

申込から平均3〜10日後

東北大学工学部に合格!「物理・化学の二次過去問で得点率40%も伸びて口頭試問の力に驚きました!」

物理・化学の平均偏差値30台から1年で医学部に指定校で合格!「ごまかしが通用しない口頭試問で、理解の浅さがすぐに見抜かれました」

昭和医科大学薬学部に指定校で合格!1年半で定期テスト平均15点UP「曖昧な理解の部分を説明できるレベルまで鍛えられました」

医学部・難関大合格に必要な「思考力」を養うには早めの対策が必要

【2025物理入試予測】ただの演習では準備不足!読解・考察型の新傾向に備えよ

「口頭試問型」で真の実力が身に付く物理化学専門塾のアテナイ